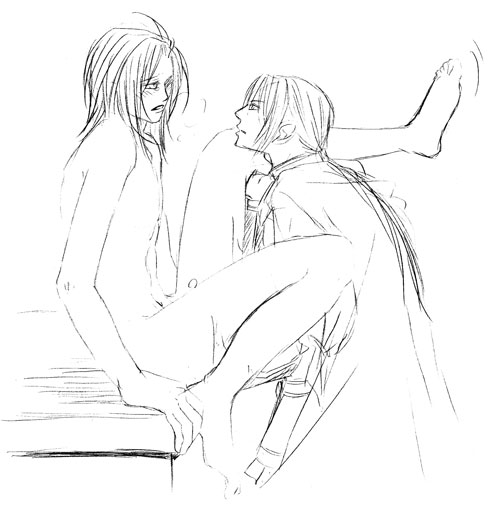

ここは曹丕の執務室。

誰が来るともしれぬ午後の昼下がりだというのに

三成は執務机の上に一糸まとわぬ姿で上げられていたー。

「鍵は掛けている。そう気にするな。」

「そんな事を言って、この間は鍵がかかってなかったではないか!

だから司馬懿に見られるのだ!」

三成は頬を染め、先日の事を思い出す。

あの時は数日肌を合わせていなかったからか、

軍備の事を話し合っていたはずが二人ともその気になってしまい、

案の定、曹丕との口づけに耽っている所に司馬懿が書簡を持って現れたのだ。

間の悪いったらなく、穴があったら入りたかった程である。

「ふん、口づけを見られた位で騒ぐ事もなかろう…。

それに仲達は利口な男だ、甄姫に喋る事もない。」

「そうなのだろうが…。あぁっ!」

曹丕は中々乗り気になれない三成の体を愛撫し、

身体から先にその気にさせようと試みる。

敏感な内股を撫で上げ、紅く色づいた亀頭に口づけ、

甘い吐息を漏らす三成を確認してから口に含む。

「んんっ!曹丕…。」

快感に耐えられず、曹丕の口一杯に三成のものが放たれる。

曹丕は満足げに口を伝う白濁液を拭うと、三成の足を持ち上げた。

「ふふ。今、仲達が入って来たなら三人でやってみるか?」

「馬鹿な事を言うな!っあ!」

挿入する下準備として指で丁寧にほぐしてやる。

「ここに二人分のモノは挿ると思うか?三成。」

「ふぅ…ん!」

人差し指に加えて中指も入れる。

「仲達のは長く、形がよさそうだな。くくっ。」

三成の菊門がひくひくと揺れる。

「想像したのか?いやらしい奴だ。」

「違う…!」

必死に否定しようとするあまり、

三成は執務机の上でバランスを崩しそうになる。

「…と、大丈夫か?

執務机とはいえやはり狭いようだな。

お前を怪我させる訳にもいかん。床にするか?」

先ほどまで三成に悪態ばかりついていた唇で

今度は三成を気遣う言葉を紡ぎ、優しく口づける。

まるで赤子をなだめるように。

…………

余談だが、私はこの愛らしい恋人を他の誰にも触れさせる気はない。

ちょっとした冗談だ。